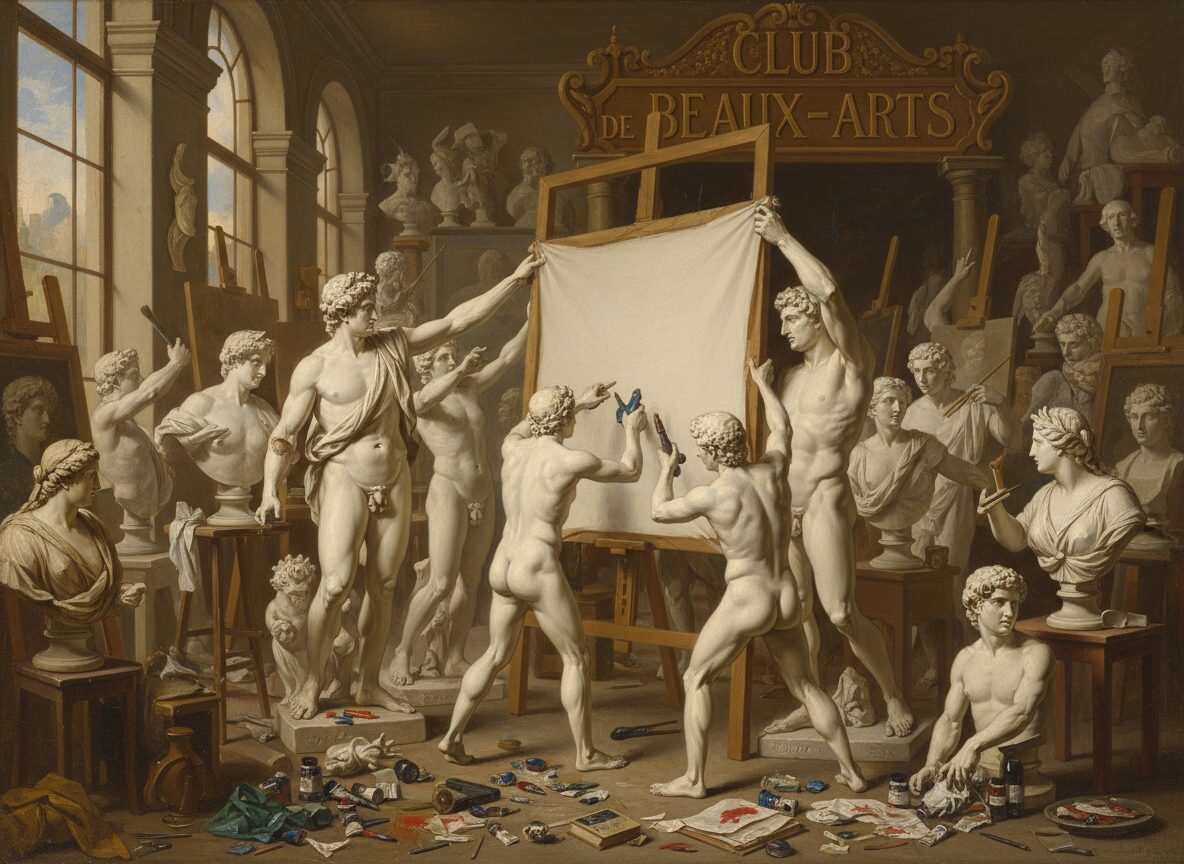

はじめに

3ダースが各校…手張りをしている現場に潜入し、目にしてきたトラブル…。

トラブル①:木枠のオモテ・裏を間違える

最も有り得ないミス

まず、生徒さんが木枠の『オモテ・裏』をわかってない。

平気で木枠の裏面にキャンバスを張っちゃってるんです。

もう、有り得ないミス!!!

なんかおかしい…って気付かないのかなぁ?

先生はちゃんと見回ってないのかなぁ?

発生頻度

このトラブル、一般校で10人に1人…よりも多い割合で発生してました。

まぁ、10年以上前のデータですけど…。

しかも、過去には〇〇〇〇高校さんでさえ…全学年の中で1人か2人、毎年とは言いませんがちょこちょこ居ましたね。

(以前、卒展・合同作品展の平面作品運搬を頼まれていた頃、何度も何度も見かけましたわ)

原因は?

これは先生の説明不足か?

それとも、生徒さんが先生の説明を聞いていないのか?

たぶん後者である…と思いたい。

とにかく、生徒さんは木枠にオモテ裏があるってことをまったく知らないんでしょうね。関心すらも無いんでしょう。

そして、木枠のオモテ裏を間違えて張ると大変なことになる…ってことも、ご存知無いのでしょう。

う~む、嘆かわしい😫

実害は焼き印だけ?

『そうそう、木枠のオモテ裏を間違えるとサイズの焼き印が見えなくなるから…キャンバスのサイズがわからなくなっちゃいますよねぇ? でも実害って、それくらいじゃないですかぁ? 絵を描くには問題無いですよね?』って軽く思っちゃった先生は、今後手張りの指導は禁止です!

実害有り有り。大有りです。

もし教員が木枠のオモテ裏の間違いの実害を認識出来ていないようなら、手張りを指導する資格無しです!

使えません!

そもそも、木枠のオモテ裏を間違って張ったキャンバスは使えません。

使えませんよ!

使えませんよ!

使いづらい…とかのレベルではなく、使えないんです!!

使っちゃダメなんです!

ですから気付いたらすぐ、張り直す必要があります!

そう、張り直せば良いだけのハナシ。簡単なことですよ。

描き始めちゃう生徒たち

しかし生徒さん達は、オモテ裏逆のまま描き始めちゃうんですよね。

これ、有り得ないよ!

マジで気付いてないのかな?

そんなに鈍感なのかなぁ。

気付いてるんだけど描き進めちゃうのかな?

だとすると、それ…おかしいよね?

絶対おかしい!

たとえ話①:テストの解答欄

例えば、テストの解答欄を1マスずらして書いてる事に途中で気付いたら、書き直すよね?

まさか、ズレてる事に気付いてるのに…ズレたまま解答を書き進めて提出なんかしないでしょ?

でも、木枠のオモテ裏を間違えて張った子は、ナゼか間違ったまま描き進めてる…。

これ、ダメでしょ?

描き始めてからでも遅くないよ。張り直しなよ!

こればっかりは「描いてるうちになんとかなる」なんてことはありませんから…。

たとえ話②:左利き用グローブ

とにかく、木枠のオモテ裏を間違えたキャンバスに描くって、有り得ないこと。

どれくらい有り得ないかって言うと、野球部の左利き(左投げ)の選手が…なぜか右利き用のグローブ(左手にはめる物)を買ってしまい、それを右手にはめて試合に出るくらい、有り得ない。

『だって、スポーツ用品店に、この形の方がたくさん並んでたから』って理由で買って来て…。

有り得ないでしょ?

お店で試しにはめてみればわかるはずなのに。

で、それを右手にはめて…ショボいフライくらいならなんとか捕球できるかもしれないけど、強いボールを受けたら怪我をしかねないよね?

だって逆の手用のグローブをはめてるんだから!

周りの人はこう言うよ。『お前、野球部員のクセにグローブの右左もわからねぇのかよ? 有り得ねぇ!』って。

木枠の裏面にキャンバス張るなんて…それくらい有り得ねぇハナシ。

美術部員のクセに…!

木枠のオモテ裏もわからねぇのかよ!…って言われちゃうよ。

たとえ話③:競泳水着(後ろ前)

もっとひどい「たとえバナシ」を挙げようか?

水泳部の女子選手が、背中の大きくあいた競泳水着を、後ろ前間違えて着ちゃって…観客のいるプールに出てきちゃうくらいのミス。

こんなの、絶対…、絶対有り得ないでしょ?

『普段の練習用の水着じゃなく、初めて着る競技用のだったからうっかりしちゃった』なんて言っちゃう…すっごく鈍感な子だったとしても。

そもそも着る前に、水着のオモテ裏や前後って確認するでしょ?

確認しないで着ちゃう選手なんか絶対いないでしょ?

でも、美術部員はキャンバスを張る前に木枠のオモテ裏を確認してないんですねぇ…。変なのっ!

まあ、そんな驚異的なうっかり者の水泳選手でも、そのままスタート台には上れないでしょ?

だって、水着の着用規定違反で失格になるでしょうから…。

でも美術部員は描き続けちゃう。

変なの~っ!

たとえ話④:シューズの左右

これを例えるなら…これから長距離走の競技が始まるっていうのにシューズの左右を間違えて履いちゃう陸上部員みたいなものかな。

普通の選手なら、履く前に確認するだろうし、仮に間違って履いたとしても…すぐに気付くじゃん?

でもこの選手はちょっと鈍感な子なの。

オモテ裏逆の木枠で、描き始めようとする美術部員も、けっこう鈍感な子でしょ?

でもやっぱり描く前に気付いて、先生に『なんか私のキャンバス、変なんですけど』って言ってたのかもしれませんね。

陸上部員も『先生、俺うっかりシューズを左右逆に履いちゃった。どうしよう』って、顧問に申し出てたのかもしれません。

間違った指導

こういう時、みなさんなら顧問としてどう対応されますかぁ~?

『木枠のオモテ裏が逆でも描けるだろ。ほら、さっさと描け』って言っちゃうんでしょうねぇ~。だからオモテ裏逆の作品が高美展とか合同作品展に平気で出品されるんですよぉ。

でも、よく考えてみて?

『左右逆でも履けたんなら走れるだろ。ほら、もうすぐスタートだ! スタート地点に行け!』…って陸上部の顧問が言うのと同じことなのよ。

こんなこと言う顧問、ダメじゃん。ハラスメント教師じゃん?

たとえスタートするのが遅れたとしても、シューズを履き直すよう指示するのが正解ですよね。

それで出走が遅れて棄権扱いになったとしても、履き直さずに無理して走るよりはマシ。

左右逆の靴のせいで足を痛めて、選手生命を断つ可能性だってあるんですから!

正解はひとつ

だから、生徒さんの手張りのミスで木枠のオモテ裏が逆のキャンバスが出来ちゃったのなら、『一旦剥がして張り直させる』が正解。

たとえ描き始めちゃったキャンバスであっても、張り直すことを優先させるべき。

正解はひとつだけなんです。『張り直す』!

簡単なハナシ!

テストの例が最もわかりやすかったですかね。解答欄がずれてることに気付いたら書き直す。ただそれだけのこと。

気付いていたのに、1マスずらしたまんま書き続けて提出するなんて…有り得ない! テスト受ける資格無し!

もう描き始めちゃったキャンバスであれ、気付いた時点で張り直す。それしか正解は無いんです!

気付いてるのに、直さない…直せないって、絶対おかしい。

頭、どうかしてる。

絵を描く資格無し!

教員は理解しているか?

もうね、木枠のオモテ裏が逆って…本当に有り得ないミスなの!

すごくすごくすごく初歩的で恥ずかしいミスだと思いますよ。

張ってる時にも気づかなかったなんて、最悪。

恥ずかし過ぎですよ!

教員のみなさんは、そのへん…わかってらっしゃいますか?

わかってらっしゃるんですよね?

じゃあナゼ、オモテ裏間違えて張る子が出てくるの?

説明が足りてないんじゃない?

それって、ちゃんと指導出来てないって証拠ですよね?

本当にみなさん、木枠のオモテ裏の区別…出来てますか?

生徒さんに木枠のオモテ裏の見分け方も教えられないんだったら、手張りなんかさせる資格…有りませんよ!

本当に手張りを指導したいのなら、木枠のオモテ裏はイロハの『イ』。ABCの『A』。九九で言う『一の段』。

我々にはわかる

ちなみに、我々は描き終わった絵をオモテから見ただけで…そのキャンバスの木枠がオモテ裏逆になっているかどうかがわかります。

展覧会場で、そんな作品を…もう何枚も見てきましたわ。

トラブル②:張りが弱い

ゆる過ぎる張り

次のトラブル。

基本的に生徒のみなさん、張りが弱いですね。

ゆる過ぎ。

カーテンのサンプルですか?…ってくらいのモノもありましたよ。

張りジワやたるみがすごいヤツも…。

張りのゆるいキャンバスで描くことのストレスといったら…普通、耐えられないくらい嫌なものなんですが、この子たちはソレを感じないのかなぁ?

まあ、よっぽど鈍感なんでしょうね。

パンッパンに張るのが基本

特に、本格的に油絵を学びたい人なら…キャンバスは強く張らないとアウトでしょ。

キャンバスの歴史のハナシでも書きましたが、パンッパンに張るのが基本。

板の代用品だったんだから。

どんなに強く張ったとしても、木枠の形状のお陰でキャンバスの表面は弾力が保たれます。

でも、張りが弱ければ表面の弾力なんかは得られません。得られるのはストレスと不快感です。

手張りの意味

『手張り』するメリットは、機械製の張りキャンよりも強く張ることができるところにあります。

せっかく時間をかけて…張りキャンよりも張り具合の弱いキャンバスをわざわざ作るんじゃあ、まったく意味がありません。

だったら手張りなどせずに、素直に市販の張りキャンを使えばよろしい。

油絵を描くなら、適度な強さで張られたキャンバスを使う!

これ、当たり前!

まあ、枠張りキャンバスを『布だ』って思ってる先生だと、弱く張らせちゃうんでしょうね。

『布の軟らかさを残すように張れ』みたいなことでもおっしゃってるんでしょうかね?

「3ダースのように張れ」とは言っていない

『ちょっと、今日の3ダースさん、おかしいです。ひど過ぎます。だいたい高校の美術部員が3ダースさんみたいに強く張れるわけないじゃないですか!』

って声も聞こえて来そうですが、違うの!

そうじゃないの!

なにも『3ダースのように張れ』なんて言ってませんよ。

張れるわけないんだし…。

自覚してほしい

まず、生徒さんには**『自分が張ったキャンバスの「張り具合」が適正だったのかユルかったのかが自覚出来るようになってもらいたい』**…ってこと。

運動部の選手なら、スパイクやシューズの靴紐の結び具合がきついかユルいか…自覚出来るはず。

ゆるみを自覚したら、プレーが中断した時に結び直しますよね。

ユルさを感じ取れないニブい選手もいるかもしれませんが、普通はわかるはず。

だって、怪我に直結しますからね。

ですから美術部員も、『ああ、このキャンバスは強く張れてて理想的だなぁ』とか『うわぁ、ナニコレ! たるんったるんで描きづらいなぁ』ってことくらいはわかってほしい。

張り直せばいい

そして…木枠のオモテ裏逆のところでも言いましたが、張り具合がユルいと感じたのなら…張り直せばいいの。

簡単なハナシ!

生徒さんに『一度で強く張れるようになれ』…なんて望みません。

後日引っ張り直せば良いんです。簡単なハナシです。

数日後に確認

最初に張った後、数日過ぎたあたりで布の張り具合を確認すれば、自分がどれだけ強く張れてたか…がわかります。

相当強く布を引っ張れていれば、数日たってもゆるみは生じていないでしょう。はい、合格です!

あまり強く張れなかった生徒さんのキャンバスは、数日後にはゆるくなっているはず。張った直後の状態よりも…。

これね、強く張れた子が偉いって言ってるんじゃないのよ。

『ユルさに気付け!』ってこと。

気付いて張り直す子が偉い

『あっれぇ~。それなりに強く張れたと思ったのに、今日指で弾いたらボヨンボヨンだぁ』って、気付ける子が…偉いの!

で、気付いたのなら『今日から描き始めようって思ってたけど、これじゃ気持ち悪いや。やっぱ、もう少し強く張り直そっ!』ってなるでしょ?

これよ、これ!

これこそ手張りの醍醐味!

ってか、これをしなきゃ意味無いでしょ!

これが出来なきゃ意味無いでしょ!

気が済むまで張り直すの!

満足出来るまで張り直すの!

描き始めちゃってからでもいいんです。

『あれっ、ユルいな~』って思ったら引っ張り直す!

簡単なこと!

描き始めても張り直しは可能

あ…ひょっとしてみなさん、描き始めちゃったキャンバスは張り直しが出来ない…なんて思ってません?

オモテが濡れてても張り直し、出来ますよ!

ご存知無かったかしら?

手張りは一発勝負ではない

手張り…。それは一発勝負ではありません!

布の引っ張り具合が足りなかったと感じたら、部分的にタックスを何本か抜いて布を引っ張り、前に張った位置よりも少し余計に引っ張った位置で布を留められれば良いんです。

たしかに時間はかかりますが、何ヵ所も何ヵ所もタックスを打ち直し、パンッパンな状態を目指すんです!

逆に布の引っ張りが強過ぎて…裏の桟木が弓状に反ってしまった場合などは、タックスを抜いて張り具合を若干ゆるめて打ち直す…っていう場合も有り得ます。

何日かかったとしても、張り具合の調整を経て…自分に最適なキャンバスを作れた子が、偉いのです。

みんなにそのチャンスは有るはずなのに、なんでゆるいまま描き始めちゃうの?

それじゃあ、手張りの意味…無いでしょ?

3ダースも数日がかり

ちなみに、3ダースだって毎年画家の先生から依頼される130号のキャンバスを張るのは数日がかりで仕上げるようにしています。

この先生が指定する布は、太めの糸で織った少し荒目の、硬くて厚みのある布。

つまり、めちゃめちゃ伸びにくい布なんです。

また店内のスペースや天井高のこともあり、130号以上は屋外で張っているのですが…この先生用のキャンバスは毎年11月の前半に張るんですわ。

屋外作業のため…当然晴れた日を選びますが、穏やかな日ばかりではなく、乾いた寒風が吹きすさぶ年もあります。

つまり、硬い布ということと季節的な要因で、布の伸びは最悪。どんなに力を入れてプライヤーを引いても、なかなか強くは張れません。

(一般的には気温が高く、風もなく、湿度の有る日がキャンバス張りに向いている…といわれます)

ですので、張り上げてから室内に数日置き、後日張り直しをするのです。

部分的に数ヵ所のタックスを抜き、プライヤーで布を引っ張り直します。引っ張り直すと…木枠に空いた釘穴とキャンバス布に空いた釘穴がたいてい2~3㎜ズレます。つまり数日置いたら布がそれだけ伸びた(ゆるんだ)…ってこと。

タックスを抜いては引っ張り直してタックスを打つ。これを繰り返してぐるっとひとまわりすれば、理想的な張り具合になるんです。

もし、その一回の張り直しで満足がいかなければ、さらに後日もう一度それをやるのです。

ここまでやって仕上げるのがオーダーメイドの手張りキャンバスなのです。

張り直さないことが恥ずかしい

張り直すことは恥ずかしいことじゃありません。

張り直さないことが恥ずかしいんです。

そこに気付いてほしいんです。

張り具合が弱いな…と生徒さん本人が自覚したのなら、満足出来るまで張り直させる。そういう指導方針でやっていただけるのなら、一般校においての手張りにも3ダースは大賛成です。

どんどん手張りを実践していただきたい!

市販の張りキャンより強く張ったキャンバスにどんどん絵を描きましょう!

本当に時間がもったいないのは?

『いやいや、何度も張り直させるのは時間がもったいない…』なんて先生が思うのであれば、そもそも最初っから手張りなんかやろうとせず…市販の張りキャンで描き始めればよろしい。

簡単なハナシ。

手張りをさせるなら、とことん張り直させるのが本来です。

弱かったら張り直す。

2回でも、3回でも、気が済むまで直せば良い。

この時間がもったいないと感じるならば最初から手張りなんかさせないこと!

何日もかけて張り具合の調整をすることなんかより、「木枠のオモテ裏を間違えたキャンバス」や…「張り具合がたるんたるんのキャンバス」に、張り直しもせずに描き続けちゃう時間の方がはるっかに無駄っ!!!!!!!!!!!!

矛盾だらけの教員

『手張りを生徒にやらせたい。でも張り直しなんかは意地でもさせたくない。だって時間がもったいないから…』こんな矛盾だらけなこと言う美術教員、頭おかしいですよね。

手張りをさせるのも、教員の見栄や自己満足のためなの?…って我々は感じますもん。

こんなキチガ○教員は、このメルマガ読者の先生方の中にはいらっしゃらないはずです。

3ダースはそう思っています。

まとめ:3ダースが望むこと

もうみなさん、おわかりですよね。

3ダースは生徒さんに手張りをさせるのを反対しているんじゃないの。

むしろ、張らせたい。

- 手張り用のベイスギ木枠に、

- 手張り用のキャンバスタックスを使い、

- 張る前に木枠のオモテ裏をしっかり確認し、

- 満足出来る張り具合を目指す。

- 変な二人羽織ではなく、一人で張ろう。

- 張り具合が弱いと感じたなら、描き始めちゃってからでも遅くはないよ。タックス抜いて引っ張り直してまた打とう。

ね?

一つも難しいこと、無いよね。

でももし、一つでもクリヤー出来なさそうなことがあるのならば、手張りは最初から諦めましょうよ。

張り直しを考慮に入れない「安直な手張り体験講座」こそが時間のムダなのです。

【第24回終わり】

コメントを残す