ケント紙のイメージ

まっ白くて、表面が平滑でスベスベ。 紙質が硬く…しっかりしていて、ペンの滑りも良く、消しゴムをかけても表面が剥けてこない。

ケント紙って、こんなイメージですよね。

おそらく日本人の80%はそう思っているでしょう。

高校で美術を選択し、授業でケント紙を使ったような人なら95%はそう思っているでしょう。

で、実際に仕事でケント紙を使っていたイラストレーターやデザイナー、そして美術の教員や画材業界の人間なら99.999%は、そう思っているでしょう。

でも違います!

でも違います!

断言できます!

3ダースは0.001%の方の “ひねくれもん” ですから。

ケント紙には統一規格がない

ケント紙は、『ケント紙』という名前を掲げて売ってしまえば、”ケント紙” なのです!

表面がどれくらい堅牢だったらケント紙と名乗ってOKとか、平滑さがどれだけ優れていれば認可されるとか、そんな規準はありません!

『これ、ケント紙ですよ~』って言って、画用紙とか上質紙を売っちゃったっていいんです。

名乗ったモン勝ちなんです。

“ケント紙” っていう名前って、その程度のものなんです。

海外では通じない名称

それに、海外じゃ『Kent paper』って言っても…たぶん通用しません。 だって、『ケント紙』って日本独自の呼び方ですから…。

海外では同等の紙を『ブリストルボード』って呼んでいるそうな…。 知らんけど。

とにかく、”ケント紙” ってコトバは日本人が勝手に作り出した名前ってことです。

それに、まともな定義すらも無い…ってことです。

法的な問題は?

ま、よっぽどひどい粗悪品を売ってたら裁判沙汰になるかもしれませんけど、たぶん『ケント紙と名乗るための規準』とか『規格』とかも無いんだし、販売の許認可制度も無いんだし、おそらく商標権の侵害も無いだろうから、”購入した被害者” が法廷に訴え出ても勝てないでしょうね。泣き寝入りです。

(ケント紙を製造してるメーカーには “社内規定” で原材料とか製造工程の規準をキッチリ定めているでしょうが、そもそも『ケント紙』の全国統一の規準や規格があるわけでもないんだし、違う紙をケント紙だって言って売ってしまっも、それを取り締まる法律も罰則も無い…っていうのが現状)

なぜ『ケント紙』という名前が生まれたのか

なぜ日本人は…海外には存在しない『ケント紙』という名前なんかを考案しちゃったのでしょうか?

はい。 また、明治時代のお話です。

明治時代の軍需と洋紙

富国強兵の時代、すべてを差し置いて優先されていたのは軍隊と軍需産業でした。

国産の和紙などでは、軍艦や大砲などの細かい設計図なんて描けませんよね? “烏口 (からすぐち) ” とか、和紙に使えますか?

いや…仮に設計図を描けたとしても、工場の各部署へ配るための『印刷』に適した紙も和紙では需要に足りず、陸軍用の『地図』や海軍用の『海図』を作ったり印刷したりするのにも、適する紙は国内にはありませんでした。

(実際には和紙を使って製図や印刷をしていた時代もわずかにありました。でも、より適した紙が見つかると…和紙はこの分野から駆逐されました)

イギリス・ケント州からの輸入

当時の日本は海外から『洋紙』を輸入していました。 それらをいろいろ試してみて、最も図面の制作および印刷に適していた紙は…イギリス製の紙でした。

中でもイングランドの『ケント州』で作られた紙が最も素晴らしい…ということで、政府は軍のためにケント州の高級紙を買い漁りました。

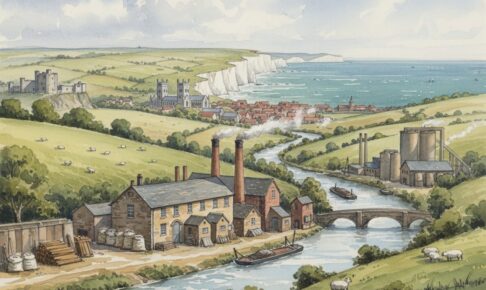

ケント州とは

ケント州とは、ロンドン州 (現在の大ロンドン) の南東に接する州。 ドーバー海峡に面した、フランスに最も近いイギリスです。 州内には、『ドーバー』とか『カンタベリー』、『メードストン』という有名な都市が存在します。 主な産業はなんといっても製紙業。 そしてセメント産業と石炭産業。 牧羊もさかんだそうです。

イギリスの製紙業

イギリスでの製紙業の誕生はフランスより遥かに遅れてのスタートでしたが、産業革命を経て蒸気機関を動力にした抄紙機を開発。 後に電気を動力にして、イギリスは製紙先進国の座に…。

当然、様々な用途に特化した紙も作られ、当時の日本が喉から手が出るほど欲していた『製図や印刷に最も適した紙』も、イギリスにあったわけです。

「ケント紙」という名前の由来

『製図用に適した高級な紙=ケント州で作られた紙』だったから製図用紙を『ケント紙』って呼ぶようになったんです。

まったく単純なハナシです。

国産ケント紙の誕生

大正時代の国産化

大正時代中頃には輸入製図用紙と同等の性能を持つ国産の洋紙が…兵庫の三菱製紙で作られるようになり、『海図用紙』として量産が始まりました。 正式名称は “海図用紙” ですが、輸入品と同等の性能だぞ…と言うことで、この国産紙も『ケント紙』と呼ばれるようになりました。

戦後の普及

戦後には他のメーカーも三菱製紙と同等の紙を作れるようになり、ケント紙といえば国産の製図用紙を指すようになったわけです。

海図用紙の厳格な規格

海図用紙の要件

大正~昭和初期の “軍に納めていた海図用紙” には、厳格な規準がありました。

現在も『海上保安庁』と『日本水路協会 (元海上保安庁所管の公益法人) 』が海図を発行しています。

(あと、『海上自衛隊』も海図を作っているでしょうが、この団体は自分達で作った海図を…たぶん一般には販売してくれないと思います)

当然、これらの “海図制作団体” に納入される海図用紙には、現在でも厳格な規格が適用されます。

海図用紙に求められる7つの条件

- 精度を維持するため、温湿度の影響による紙の伸縮は出来るだけ小さいこと。

- 風雨にさらされる船上での使用にも十分に耐えうる強度が有ること。

- 船の針路や方位線、航跡などを海図に鉛筆で記入したり消しゴムで消したりする際、筆記性と抹消性が良いこと。鉛筆と消しゴムを何回も反復して使用しても紙面がケバ立たないこと。

- 航海者は毎週発行される水路通報によって、海図を訂正せねばならない。そのため印刷された描線を削り取ったあとにペンで書いても、インクが滲まないこと。

- 反復の折りたたみに耐え、折れ目が切れにくいこと。

- 水深の数字の鮮明さを保持するため、白色で不透明度が高く、紙の変色が少ないこと。

- オフセット印刷用の紙であること。

24項目の規格

これらの条件を満たすために下記24項目の『規格』が存在し、紙の納入前には規格に基づく試験が行われます。

- 寸法

- 流れ目

- 断裁

- 厚さ

- 坪量

- 伸縮度

- 耐折強さ

- 引張り強さ

- 破裂強さ

- 引裂き強さ

- 平滑度

- 酸性度

- サイズ度 (滲み止めの薬品の効き具合い)

- 白色度

- 分光反射率

- 不透明度

- 耐光性

- 耐摩耗性

- 筆記性および抹消性

- 表面強度

- 不純物などによる汚点

- 紙の含有水分

- 印刷試験

- 包装

※ これは昭和43年に書かれた論文を参考に列記したもので、現在も同じ規格を用いているかはわかりません。

一般のケント紙には規格がない

このように、『海図用紙』には厳格な規格が存在します。

しかし、一般に向けて販売されるケント紙に関してはこのような規格は見当たりません。

もちろん、各メーカーの社内規定による規格は存在しますし、すべての紙はその規格に沿って検査され、不適格な物は出荷されません。

でも、海図用紙のように明確に公開され、全国的に統一された規準や規格というものは残念ながら…一般のケント紙には無いのです。

バラバラなケント紙

中には妙に青白いケント紙もありますし、表面がツルツルなケント紙もありますし、逆に艶のない…マットなケント紙もあります。 それらは、どれもこれも『ケント紙』なんです。だって作ってる側や売ってる側がケント紙って名前をつけてるんですから…。

まとめ:名乗ったモン勝ちの世界

もともとはイギリスのケント州で作られた…製図に適する高級紙を、日本人だけが勝手にケント紙と呼びました。 大正時代に国産で作られるようになった海図用紙も、輸入品に匹敵する紙…という意味で勝手にケント紙と呼びました。 戦後、一般に向けて販売される紙には…特に公的な規準も適用されず、作り手 (あるいは売り手) が勝手にケント紙と言えばそれがケント紙…ってことになったわけです。

いやぁ日本人って、勝手ですねぇ!

ケント紙と上質紙の関係

実際、ある程度の厚さの上質紙であれば、ケント紙って言って売っても良いと思われます。

だって、上質紙とケント紙…原材料とか中身って、ほぼ同じですから。

違うのは厚みと表面強度くらいでしょ?

つまり、一番厚い上質紙って、一番薄いケント紙と大差無いんです。 もちろん、紙の表面の強さには違いがありますが、これに勝手に『ケント』って名前を付けても…たぶん罪にはなりません。

ケント紙バナシ、次回に続きます。

【第13回終わり】

コメントを残す