【キャンバスのハナシ】

『紙の事はもうこりごり。今度はキャンバスについて語って欲しい

よくある間違い…。

『キャンパス』…。

これは “大学の敷地・大学の構内” のことですね。

または、コクヨのノートの名前です。

油絵を描く “アレ” の名前は『キャンバス』です。

『バカにしないでください! それくらい知ってます!』って声も聞こえてきそうですが、事実…

もちろん一般のヒトのことじゃなく、美術教員による間違いです…

まあ、書き間違いはしょうがないかなぁ。

誤変換とか、あと…3ダースでさえ視力の衰えから『 “』と『 ゚』の判別が出来なくなり始めてますから…。

でも、言い間違いはまずいでしょ?

『キャンバス』と『キャンパス』は別なコトバですから気を付けま

正確に発音したいのなら『キャンヴァス』…の方が良いのかもしれ

『バ』で行きましょう、『バ』で。

普通 “キャンバス” と 言うと、木枠に張られた『枠張りキャンバス』の事を指すと思いま

でも、それ以外にも “キャンバス” ってあるんですよ。

木枠に張られる前の、布だけの状態は『カットキャンバス』です。

“張りしろ” を考えて木枠寸法より大きくカットするのがポイント。

4~20号までのサイズは木枠寸法+65㎜、

25~60号は+80㎜、

80~130号は+95㎜、

それ以上は+110㎜を目安に切り出します。

(使う木枠の厚みと布の伸びやすさを考慮に入れて調整すると良い

カットキャンバスを切り出す前の、巻き物の状態が『ロールキャン

ほとんどのロールキャンバスは10m巻き。

幅は…140㎝あるいは145㎝をメインに、いろいろあります。

キャンバスの布は、『麻』か『木綿+ポリエステル (綿ポリ) 』が一般的です。

他にも『ビニロン』という合成繊維のキャンバスも昔ありましたが

『麻』は主に油絵用で、『綿ポリ』は主にアクリル絵具用です。

ここでちょっと麻のハナシ…。

油絵用のキャンバスは麻の糸で織られた布で出来ています。

でも『麻』って言っても色々な種類があるんですよ。

繊維を採取するために栽培される作物で、とても丈夫で長い繊維が

では、主な『麻』をご紹介します。

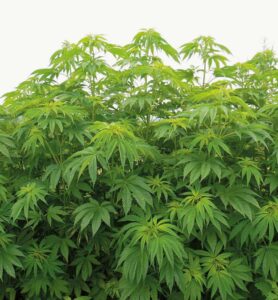

●大麻 (たいま)

繊維名…ヘンプ

[アサ科アサ属]

添付画像1枚目参照

日本で最も古くから繊維に利用されていた植物です。

諸事情により、今は勝手に栽培できません。

許可された者だけが限られた地域で栽培していますが、その主な産

この植物の栽培は手間もかからず簡単らしいのですが、個人がベラ

また、この植物から採った “樹脂” などを扱うと有罪になるそうですが…繊維の利用は罪に問われない

ですので、この植物から採った繊維は…神社のしめ縄や伝統的な和

●苧麻 (ちょま)

※ からむしとも読む

繊維名…ラミー

[イラクサ科カラムシ属]

添付画像2枚目参照

日本では大麻より後に普及しました。室町時代に栽培が全盛だった

現在も麻の和服はこの苧麻製がほとんどのようです。

この苧麻の繊維も、伝統的な和紙の原料に使われているそうです。

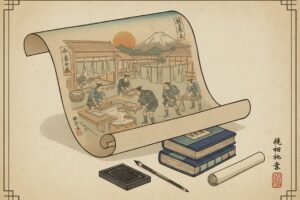

●亜麻 (あま)

繊維名…リネン

[アマ科アマ属]

添付画像3枚目参照

明治期に日本での本格栽培が広まりましたが、生産性が悪く昭和中

国内に普及するほとんどの麻の洋服は、この亜麻製です。

亜麻の種子からは『亜麻仁 (あまに) 油』が採れます。この油は食用としても最近注目を集めていますが

(画用液として売られているリンシードは飲んではいけません)

●黄麻 (こうま)

※ おうまとも読む

繊維名…ジュート

[アオイ科ツナソ属]

添付画像4枚目参照

インド麻とも呼ばれます。

カーペットの下地や頑丈な麻袋 (南京袋) の原料に使われています。

●マニラ麻

繊維名…アバカ

[バショウ科バショウ属]

添付画像5枚目参照

主にロープの原料です。

沖縄特産の『芭蕉布』を織る糸としても使われます。

意外なことに、日本の紙幣 (お札) の原料にも使われています。

●洋麻 (ようま)

繊維名…ケナフ

[アオイ科フヨウ属]

添付画像6枚目参照

木材パルプの代用として製紙用に使われたりします。

葉の形は大麻に似ています。

ね、どれもまったく別々の植物なんですよ。

この中で、油絵用のキャンバスに使われるのは『亜麻』です。

だから、亜麻以外は覚える必要ありません。

(一部、極荒目のキャンバス用に黄麻が使われていたこともありま

なぜ、数ある繊維の中から油絵用のキャンバスに亜麻が選ばれたの

いくつか理由が有りそうですね。

まず、繊維の引っ張り強度が強い。

糸が簡単に切れちゃダメですからね。

繊維の伸縮度が非常に小さい。

伸縮が大きいと枠に張っても簡単にたるんでしまいますからね。

そして最大の長所は『酸化に強い』ってことです。

これ油絵のキャンバスとして、最も大事なことじゃないですか?

だって油絵具って、酸素と油がくっついて (すなわち酸化して) 固まるんですから。

※ この現象を酸化重合反応と呼びます。

酸化に弱い繊維では、油絵用のキャンバスの役目は務まらないでし

でも、キャンバスに亜麻が使われるようになった “本当の理由” は、『亜麻の布がたくさんあったから…』だと3ダースは思います。

キャンバスが油絵に使われ始めた頃、それは大航海時代と呼ばれる

帆船の帆のための布 (帆布はんぷ = キャンバス) が大量に織られ、また亜麻も大量に栽培されていたのです。

当然、帆布には引っ張り強度が強い繊維が選ばれるでしょうし、伸

酸化に強かった…っていうのは、結果的にそうだっただけのこと…

(個人の勝手な推測です)

つまり、油絵のキャンバスは帆船用の帆布 (キャンバス) の転用・流用だった…ってことです。

【第19回終わり】

コメントを残す